세계 자포니카 쌀 시장 현황과 우리 정책 방향

1. 서론: 우리나라 쌀 생산 정책의 한계

일본의 쌀 부족 사태와 동남아 지역의 자포니카 벼 재배 시도를 보면 우리는 농업 정책이 너무 국내 요소에 국한되어 만들어지는 것 같다.

우리나라 쌀 정책은 추곡수매제에서 공공비축제로 전환되었고, 동시에 쌀소득보조금에서 공익직불금으로 바꼈다. 쌀 생산이 부족하고 균등하게 보급하기 위해 정부는 추곡수매제를 통해 쌀을 매입해서 다시 시중에 판매했다. 쌀 소비가 감소하고 수급이 안정되면서 공공비축제로 바꾸어 일정 분량을 보관하고 있다가 다시 시가로 방출하는것이 공공비축제다.

WTO체제에서 직접 보조금을 주는 것이 제한적이어서 생긴 것이 벼 재배 농가의 소득 보전을 위해 만든 제도가 쌀소득보조금이고, 농업의 공익기능을 인정하여 보조금 제도를 변형한 것이 지금의 공익직불금이다.

절대농지의 유지, 공익기능의 보전, 농민보호, 무역장벽, 관세, 식량주권 확보 등 다양한 요소들이 다 녹아져 있기 때문에 일일히 설명하기 힘들 정도이다. 일본의 사례와 단적으로 비교해서 다른 점은 일본은 농가 숫자를 줄이고 농지면적을 넓게 할 수 있도록 제도적 장치를 만들었지만, 우리나라는 그 지점은 실패하고 있다고 봐야한다. 농지은행제도가 있지만 젊은 농업인의 유입 보다는 노령층의 증가가 더 빨라져서 농지의 규모화에서는 아직 성공하지 못하고 있다. 물론 법적으로 자경농에 한해서 공익직불금이 지불되기 때문에 제도적 보완점이 없지는 않다.

정책이 국내 요소 국한적이라는 것은 왜 우리는 쌀을 식량으로만 본 것인가, 수출은 못하는가, 가공해서 부가가치를 높이지 못할까. K-food가 인기를 끌면서 라면, 과자 뿐만 아니라 김밥, 떡볶이도 인기를 끌고 있다. 막걸리도 팔린다. 그럼 증류식 소주라고 부르는 그레인 위스키는 팔지 못할 이유가 없다. 쌀 정책에서 포퓰리즘을 지적하는 집단에서는 쌀을 그저 밥으로만 먹을 생각을 하기 때문이다. 쌀을 가공해서 팔 생각을 하면 쌀값을 더 챙겨주고 벼 재배를 장려해야 한다.

서두가 길었는데 세계 자포니카 쌀 생산과 소비 자료를 보면 왜 우리가 여력이 되면 더 생산해야 되는지 이해할 수 있을 것이다.

2. 세계 자포니카 쌀 생산과 소비

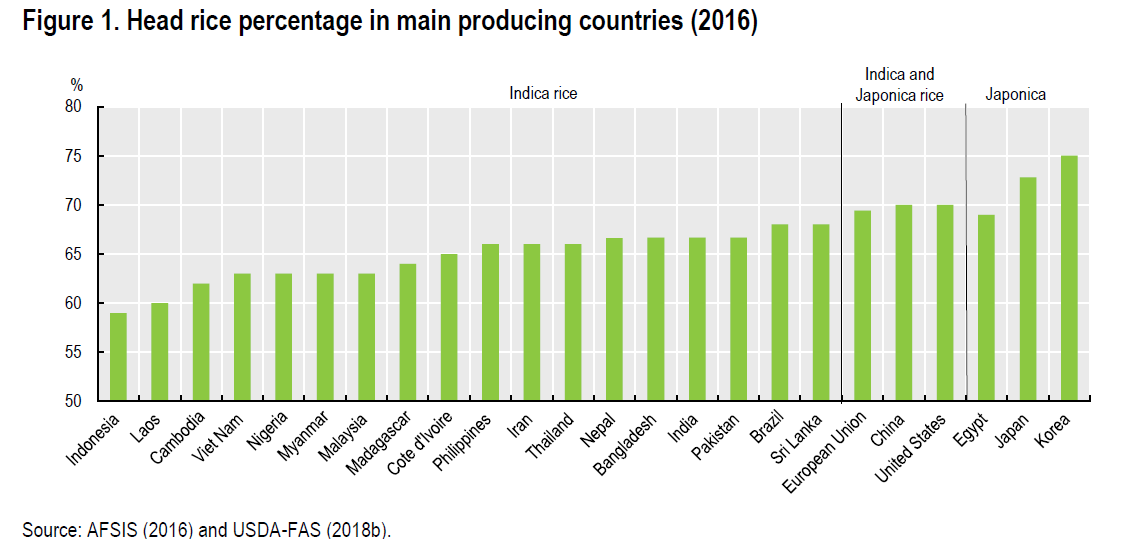

Global Rice Market Projections Distinguishing Japonica and Indica Rice under Climate Change(Tatsuji KOIZUMI* and Gen FURUHASHI, 2020)을 보면 2017년 자포니카 쌀 생산은 세계 71,255천톤 중국 51,116천 톤 일본 7,586천 톤, 한국 3,972천 톤 미국 1,167천 톤 EU 1,497천 톤 이집트 4,300천 톤이다. 소비는 세계 69,286천 톤 중국 47,267천 톤 일본 8,259천 톤 한국 4,755천 톤 이집트 4,351천 톤 EU 1,473천 톤 미국 643천 톤이다. 같은 해 인디카 쌀의 전세계 생산은 417,349천 톤 소비는 412,077천 톤이다. 생산규모로 보면 자포니카는 인디카 쌀에 비해 17%에 그친다.

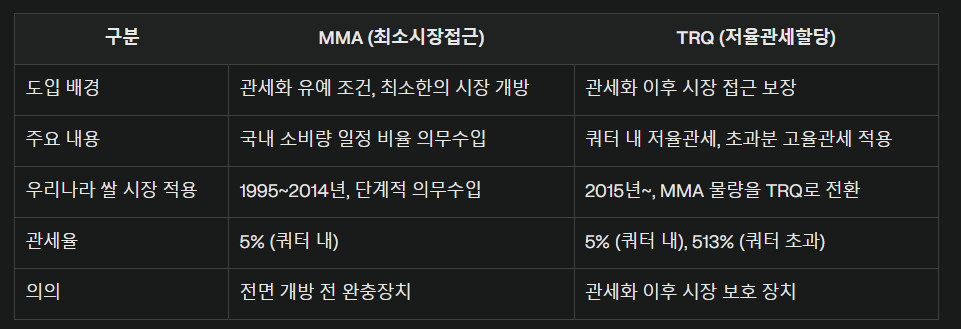

일본은 MMA(최소시장접근) 제도에 따라 매년 77만 8천 톤의 쌀을 무관세로 수입하고 그 외 수입쌀은 고율 관세가 적용된다. 2025년 3월 17일 마이니치 신문의 기사에 따르면 베트남산 자포니카 쌀은 세금 포함 5kg에 3,240엔(약 21.80달러)으로 판매되는데, 같은 양의 일본 쌀은 약 4,000엔(약 27달러)에 판매된다. 2024년 10월 처음으로 200톤을 판매했으나 대량수요가 많아 현재는 1인당 한 봉지로 구매를 제한하고 있다.

우리나라도 MMA제도를 통해 408,700톤의 쌀을 무관세로 의무 수입했으나 조기관세화를 실시하여 TRQ(저율할당관세 5%)로 같은 물량을 수입하고 나머지는 513%의 고율관세를 적용하고 있다. 우르과이라운드 협상에서부터 진행되어 온 관세 정책이며 값싼 해외 쌀로부터 국내 벼농가를 보호하기 위한 정책이다.

3. 전망

9개 쌀 수출국 중 동남아시아의 태국, 베트남, 캄보디아는 이미 자포니카 쌀 수출을 위해 노력을 쏟고 있다. 남아도는 농지, 자포니카 쌀의 높은 가격과 늘어나는 수요, 자포니카 벼의 높은 생산성 등으로 인디카 쌀 외에 쌀 시장에서 다변화를 꾀할 수 있고 높은 수익도 기대되기 때문이다. 장기적으로는 관세 장벽을 낮출 수 밖에 없고, 아무리 우리나라가 벼 재배 기반을 견고히 유지하려고 해도 인구감소, 노령화와 같은 인적 자원의 부족은 어떤 방식으로든 메우기 힘들다. 여기에 이상기온으로 작황이 조금만 나빠져도 일본처럼 쌀 부족 사태를 쉽사리 만나게 된다. 그리고 아무리 북한이 의절을 했다고 하지만 현실적으로 남북 대화의 물결이 다시 열리면 가장 먼저 우리가 북한에 쌀을 보내야 한다. 정치적으로 경제적으로 인류애적으로 우리가 북한에 식량을 공급하고 농업기반에 투자하는게 서로를 위해 올바른 길이다.

그래서 정책방향을 제언하자면 지금보다 더 적극적으로 농지의 규모화를 만들어 내자. 고령인구에 대한 보조금은 농업보조금이 아닌 복지예산에서 주어 농업에서 손을 뗄 수 있게 하자. 쌀을 밥과 떡이 아닌 술과 고급과자를 만들 수 있도록 법을 개정하자.

농업에는 은퇴가 없다. 복지제도를 통해 고령농업인이 은퇴할 수 있도록 돕는게 우리나라 농업정책 발전에 첫걸음이 될 것이다.

4. 참고문헌

Tatsuji KOIZUMI* and Gen FURUHASHI, Global Rice Market Projections Distinguishing Japonica and Indica Rice under Climate Change, 2020

OECD FOOD, AGRICULTURE AND FISHERIES, REVIEWING INDICA AND JAPONICA RICE MARKET DEVELOPMENTS, April 2021

https://mainichi.jp/english/articles/20250315/p2a/00m/0bu/007000c

Tariffed imported rice still popular, cheaper than Japan's domestic grain - The Mainichi

TOKYO -- With domestic rice prices remaining high in Japan, demand is increasing for cheaper imported grain. The agriculture ministry hopes to bring d

mainichi.jp

5. 부록 - 인디카와 자포니카 시장 현황

자포니카는 인디카 대비 생산과 소비가 17%이다.