퇴사 후 그간 만나지 못했던 사람들과 만나면서 캄보디아 농업에 대해서 여러가지 이야기를 주고받고 있다. 각자 다른 분야에서 종사하지만 대부분은 농업 전공자가 아니거나 혹은 작물재배에 밀접한 관련이 있더라도 농업이라는 산업전체를 이해하지 못해서 생기는 오해들이 여전히 있다. 물론 나도 같은 문제를 겪었고 지금도 직면하는 문제로 시간이 흐르는 만큼 지식의 총량이 정비례해서 증가하지는 않지만, 누적된 시간만큼 늘어난 경험과 지식을 바탕으로 한번 정리해 본다. 농업 전공 이전에 농업과 밀접하고 농촌개발, 농산업가치사슬연구, 작물재배, 플랜테이션 운영 등의 경험이 있다.

아래 도식을 보면 우리나라의 농산물 유통과정과 크게 차이가 없다. 한가지 차이점은 도매시장을 통한 경매가 없고, 품질 등급제가 없어서 선별과정이 도식에서는 빠져있다는 점이다. 물론 현장에서는 표준화된 품질 등급은 없지만, 당연히 선별작업은 실시된다. 보통의 경우 한단계를 거칠 때 15% 정도의 비용이 발생한다. 따라서 단계가 복잡해질수록 농가수취이익은 감소할 수 밖에 없다.

농업가치가슬 연구를 통해 부가가치 혹은 농가수익을 높이기 위해서는 아래와 같은 조건이 이뤄져야 한다.

- 계절 진폭이 없는 안정적인 생산과 공급

- 규격화된 품질과 필요시 인증

- 가공을 통한 최소한의 부산물 발생

- 부산물의 상품화

- 수요 창출과 직접 판매

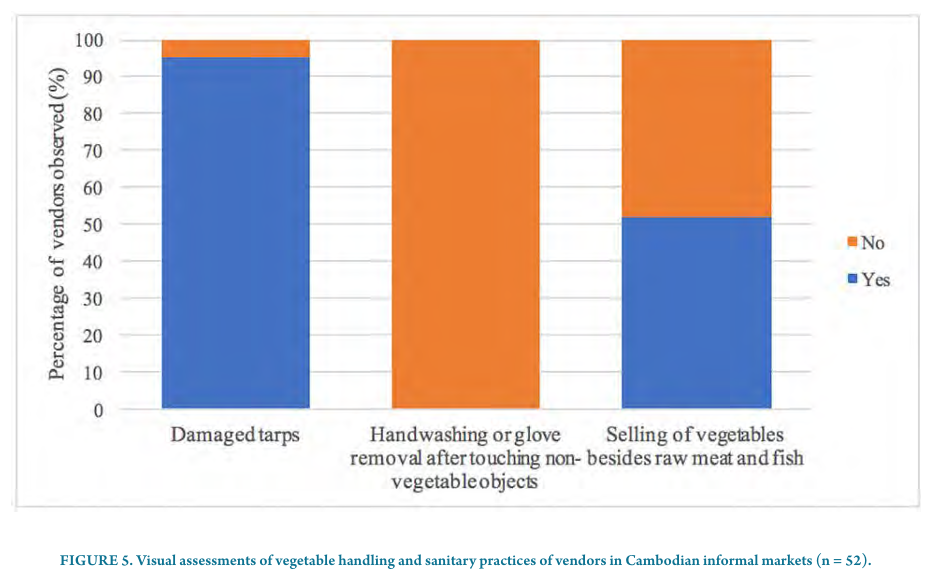

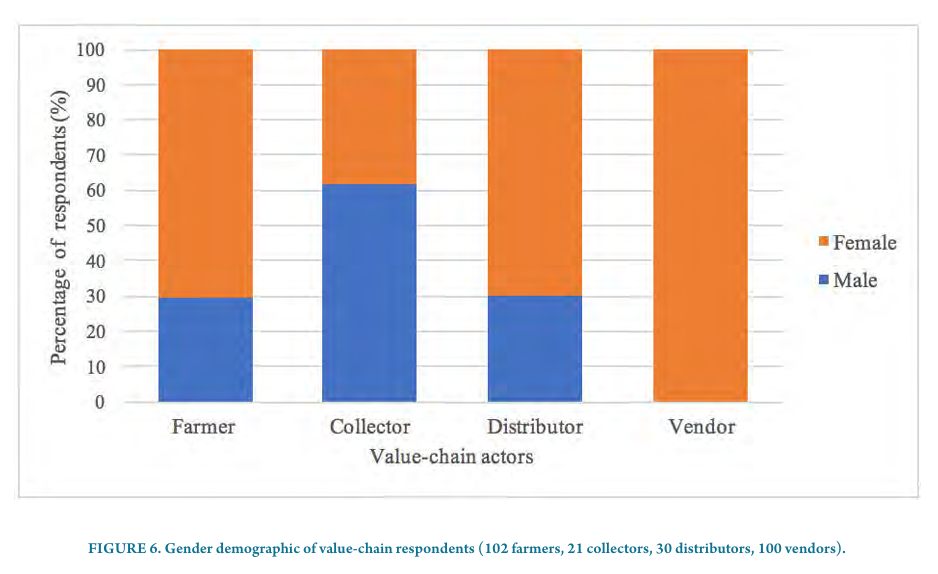

위의 조건을 반증하는 연구자료가 있어서 표를 가져왔다. (출처 Defining the Flow and Food Safety Behaviors of Actors in the Cambodian Vegetable Value Chain) 102개 농가, 21개 수집상, 30개 유통상, 100개 공급상으로 실시한 설문으로 전국을 대표하기는 어렵지만, 개략적인 흐름을 이해하는데 도움이 된다.

아래 그래프에서 알 수 있는 것들을 보자.

1. 세척을 하지 않는다. 이게 큰 문제가 될 수 있는데 흙이나 다른 오염원이 그대로 이동하게 된다. 세척이라는 간단한 절차를 거치지 않아서 농가는 낮은 가격을 받을 수 밖에 없다.

2. 수집상은 상한 것을 받지 않는다. 경우에 따라서 해석이 다를 수 있는데, 농가와 바로 연결된 수집상은 상한 것은 버린다고 되어 있는데, 애초에 받지 않는 것으로 이해된다. 반품 조건이 없기 때문에 이미 매집한 후에 발생한 손상은 손질을 하지만, 그렇지 않으면 애초에 매입을 하지 않는다. 같은 설문의 유통상, 공급상의 응답이 수집상과 반응이 다른 이유다.

3. 관련 업계 종사자 성별은 수집상만 남성의 비율이 높다. 수집상의 역할이 여기에서 두드러지는데 농장에서 무거운 짐을 차량에 싣고 운반하는 것이 주요 역할이다.

'Cambodia_Agri' 카테고리의 다른 글

| CAFE25: 캄보디아 농업 포럼 및 전시회 2025 (1) | 2025.04.11 |

|---|---|

| 캄보디아 스마트팜과 노지재배 (0) | 2025.03.17 |

| 캄보디아 스마트 농업의 가능성과 한계 (0) | 2025.02.27 |

| 캄보디아 새로운 ELC 허가와 문제점 (2) | 2025.02.22 |

| 캄보디아 작물과 온실가스 (0) | 2025.02.17 |